教育强国建设与大学使命担当 ——2025年望道学术研讨会在复旦大学召开

11月15日,由复旦大学望道研究院、复旦大学档案馆、复旦大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心、《共产党宣言》展示馆(陈望道旧居)主办的“教育强国建设与大学使命担当——2025年望道学术研讨会”在复旦大学子彬院召开。

本次研讨会是望道系列学术研讨会的第八届。与会学者来自全国各地,涵盖高等教育、文献典藏、干部培训等系统的科研人员。研讨会围绕教育强国战略背景下大学的使命担当,深入探讨新时代高等教育的发展路径,从陈望道老校长的教育实践与精神品格中汲取前行力量。

会场全景

复旦大学党委副书记、纪委书记林立涛代表学校向与会嘉宾表示热烈欢迎。他指出,本届研讨会以“教育强国建设与大学使命担当”为主题,旨在深入贯彻落实习近平总书记关于“教育是强国建设、民族复兴之基”的重要论断和致复旦大学建校120周年重要贺信中“用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人”的殷切期望,深入探讨大学在新时代的核心使命。林立涛强调,将陈望道研究与复旦校史研究作为重要议题,正是为了从历史中汲取智慧,以老校长追求真理、教育报国的精神观照现实。他表示,复旦大学将继续深化对陈望道及校史资源的研究、保护与利用,持续办好品牌学术活动,为回答教育根本问题、服务教育强国战略贡献复旦力量。

林立涛致辞

复旦大学党委常委、宣传部部长方明向《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队、校史馆讲解队和校史协会代表赠书,勉励他们用好红色资源、讲好复旦故事,在教育强国的实践中成长成才。宣传部副部长、“复旦源”管理中心主任陶韡烁介绍了“复旦源”一源六馆的整体布局与功能定位。他诚挚邀请与会嘉宾在会后实地参观特藏档案馆、校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆与校友馆,在深度体验中感受复旦的文脉传承与学术积淀。

方明赠书

复旦大学档案馆馆长黄岸青主持了开幕式。随后研讨会进入主旨报告环节,由复旦大学马克思主义学院教授、望道研究院常务副院长朱鸿召主持。

第十届上海市政协副主席、国家教材委员会专家委员、上海市教育发展基金会理事长王荣华作了题为“面向教育强国:社会与大学的战略协作与使命共担”的主旨报告。他结合自身参与“复旦源”“玖园”建设等生动实践,深刻阐释了社会与大学之间“双向奔赴、互相成就”的新型关系。他指出,大学绝非“象牙塔”,而是国家战略的重要力量;社会组织则是在“三次分配”中汇聚社会资源、助力教育事业发展的关键纽带。他强调,建设教育强国需要构建大学与社会良性互动的格局,并以上海市教育发展基金会为例,阐述了公益组织在“聚财汇智、促善育人”过程中发挥的独特“黏合剂”作用。

王荣华报告

复旦大学马克思主义学院院长、高校伟大建党精神研究中心复旦分中心研究员周晔围绕“习近平‘教育强国’重要论述视域中的严复教育思想再析”作主旨发言。他阐述了习近平总书记的“教育强国”重要论述与严复“教育救国、教育强国”理念的内在联系。通过回顾严复在复旦公学等校的实践及其“德智体”并举等构想,周院长指出,严复的诸多思考堪称今日“大中小学一体化”等育人方案的先声。他强调,这一历史镜鉴有助于复旦更好地将校史资源转化为服务教育强国建设的精神财富。

周晔报告

华东师范大学档案馆馆长、校史党史办主任、研究员,中国高等教育学会校史研究分会理事长,上海市档案学会高校档案专业委员会理事长汤涛以“档案与历史人物研究的方法与意趣——以爱国教育家王伯群校长为例”为题作主旨发言。通过考察爱国教育家、华东师范大学创校校长王伯群的个体生命史,阐述了大学校史和档案研究的方法和理趣。汤馆长分享了华东师范大学校史团队的研究成果,并强调“校史与档案一体”的重要性。同时,借助王伯群校长复杂而传奇的经历,介绍了运用报刊、档案、日记、口述等多重史料采写历史的方法。

汤涛报告

下午的讨论围绕三个环环相扣的板块展开,旨在通过连接历史与现实,从先辈的探索与复旦校史的历程中,为教育强国战略、新时代背景下大学如何担当使命提供镜鉴。

“教育强国建设中的大学使命责任”板块由上海鲁迅纪念馆原副馆长、研究馆员乐融主持。

主持人:乐融

发言人:江传月

发言人:马建斌

发言人:赵英杰

发言人:杨正源

暨南大学马克思主义学院教授江传月提出,坚定大学生文化自信需遵循“知情意行”的规律,他主张在“认知”与“认同”中打牢根基,在“自觉”与“践行”上寻求突破,形成环环相扣的培育体系。上海财经大学浙江学院政协智库兼职研究员马建斌认为,面对多元思潮等现实挑战,提升思政引领力刻不容缓,讲好以中国式现代化为主题的“大思政课”,正是锻造强大思政引领力的战略性举措。中南大学博士研究生赵英杰从理论、现实、教育、时代四个维度,系统论述了高校思政课培育正确历史观的必然性与必要性,提出应通过构建“历史思维、自信、担当、情怀、辨析”五位一体的目标体系并优化教学实践,引导学生树立稳固的正确历史观。复旦大学马克思主义学院博士研究生杨正源分析了人工智能赋能新质生产力的理论逻辑与中国优势,强调面对算力、数据等现实挑战,需通过完善举国体制、推动“人工智能+”等系统策略,将发展优势转化为可持续的科技竞争力。

“陈望道研究”板块由复旦大学中国语言文学系教授、望道研究院副院长霍四通主持。

主持人:霍四通

发言人:钱益民

发言人:高维宏

发言人:韩菁

发言人:刘晓旭

发言人:李宇

发言人:林晨

复旦大学校史研究室主任钱益民通过陈望道1957年《关于改进学校工作的几点建议(初稿)》手稿,阐释陈望道在高校治理与办学理念上的整体思路,期待学界进一步探究陈望道的教育管理思想。福建师范大学闽台区域研究中心讲师高维宏以“大众”的概念为起点,考察陈望道如何从共产主义革命的角度把握“大众”的意义,并将其作为松动“国民”与“国语”内涵的理论武器,突破国民党的文化围剿。中国铁路上海局集团有限公司党校教员韩菁聚焦陈望道的美学研究与美育实践,认为陈望道构建了一套以“具体的美”为起点、以马克思主义为方法论、以“人的解放”为旨归的美育体系,推动了个体与社会的审美解放。复旦大学档案馆副研究馆员刘晓旭以《觉悟》作者群和郑振铎的论战为切入点,重新审视学界既往认为是“搞错了的”论争,补充《觉悟》作者群的视角,考述其实际为传播马克思主义妇女观和中共早期统战的实践。复旦大学中国语言文学系博士研究生李宇聚焦陈望道对“普罗文学”的重塑实践,指出陈望道通过办学培养人才、创办书铺出版作品、发表评论引导方向等实践,系统性地重塑了“普罗文学”的发展路径,为其向更成熟的左翼革命文学演进奠定了基础。复旦大学马克思主义学院博士研究生林晨系统梳理了陈望道在解放战争时期的历史贡献,指出陈望道以复旦大学为阵地,在国统区的“第二条战线”上保护进步力量、支持爱国学运,以其特殊身份为中共地下工作提供了关键支持,并积极参与建国工作,为新中国诞生做出了重要贡献。

“复旦大学校史研究”板块由复旦大学校史研究室主任、望道研究院特约研究员钱益民主持。

主持人:钱益民

发言人:赵卢伟

发言人:霍四通

发言人:王喆辰

发言人:陈丙杰

复旦大学大气与海洋科学系副系主任、助理研究员赵卢伟考察了复旦海洋科学学科史,比较海洋组创立和大气与海洋科学系建系两个不同历史时期办学背景、学科特色与建设成效的异同,为高校的学科建设提供了历史经验。复旦大学中国语言文学系教授、望道研究院副院长霍四通研究认为,《共产党宣言》的文体选择深植于其所在的“互文网络”,在西方语境中,“宣言”(manifesto)是一种融合了公开性、抗争性与通俗性的成熟文体,这一特性完美契合了共产主义者同盟发布行动纲领的需求。复旦大学心理学系青年副研究员王喆辰回顾了复旦大学心理系创始人郭任远推动心理学科学化的历程,他介绍郭任远作为“激进的行为主义者”,主张心理学应立足唯物主义、向自然科学看齐,建议将学科更名为“行为学”,以期彻底破除早期心理学对“精神现象”与“内省法”的依赖。复旦大学图书馆特藏中心馆员陈丙杰以复旦大学图书馆藏赵景深的陈望道签名本《美学概论》为关键物证,考证陈望道与赵景深订交于1927年,进而从编辑出版、日常生活与文化态度等多方面,梳理了二人持续二十年的交往轨迹。杨浦区政协委员、陈望道先生之孙陈晓帆因时间安排,无法莅临参会,其提交的《陈望道与学人交往初探》一文,对大量现有传记、回忆录及史料进行了系统性的梳理与整合,全景式地回顾了陈望道自五四新文化运动至新中国成立后,与陈独秀、鲁迅、周恩来等几代学人、革命家的交往,不仅展示了陈望道个人的学术与革命实践,更折射出一代中国学人为民族复兴伟业共同奋斗的历史图景。

最后,朱鸿召为大会做总结发言。他以“静水流深”比喻陈望道先生的人格与事业,指出其如“湖”般深邃的贡献,不仅在于修辞学、翻译、教育等具体领域,更在于其作为组织者与协调人,为复旦大学乃至中国现代教育所凝聚的磅礴力量。他强调,陈望道当年追寻的是救亡图存之道、民族复兴之道,今日我们探究校史、深化陈望道研究,正是要接续这种精神,夯实教育强国最底层的历史自信与文化根基。在肯定研讨会成果的同时,他也客观指出,当前的陈望道研究仍处于起步阶段,亟需在年谱编纂、交游考述等方面持续深耕。令人欣喜的是,已有越来越多青年学者投身于此,他期望青年学者们作为赓续学脉、传承精神的生力军,要在扎实的史料基础上,阐释陈望道研究、复旦校史研究之于坚定文化自信、探寻教育强国之路的当代价值与历史使命,使其焕发出新的时代活力。

朱鸿召总结

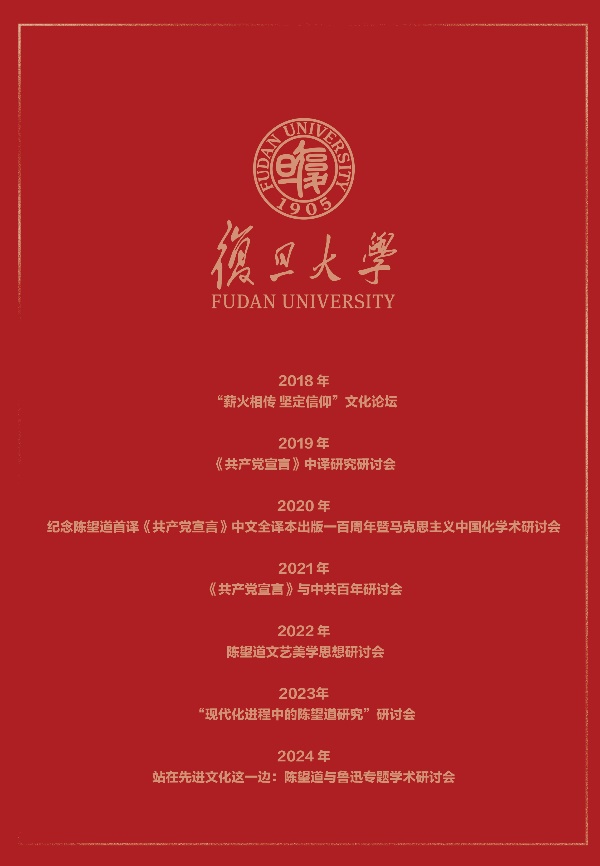

往届望道系列学术研讨会

本文链接:http://knowith.com/news-3-4527.html教育强国建设与大学使命担当 ——2025年望道学术研讨会在复旦大学召开

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。